学校概况

重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。2021年获批为重庆市新增硕士学位授予立项建设单位。

学校现有全日制在校本科生16967人,有经济学、管理学、工学、文学和艺术学5个学科门类,有重庆市高等学校“十四五”市级重点学科金融学科。十四五期间,学校将全力打造1+2+2重点学科体系,支撑应用型学科生态体系建设。学校开设有42个全日制本科专业(含中外合作办学项目),其中金融学和会计学2个专业是国家一流专业建设点,金融学、会计学、经济学、物流管理、会展经济与管理、软件工程、土地资源管理7个专业是重庆市一流专业建设项目;经济学、金融学、物流管理、会计学和软件工程5个专业是重庆市特色专业;金融学学科专业群(包含金融学、经济学、信用管理、保险学、投资学)是重庆市特色学科专业群;数字金融专业群(包含金融学、金融科技、会计学、软件工程、智能科学与技术、数字经济、信用管理、保险学)是学校牵头,与重庆邮电大学、重庆财经职业学院共建的重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群;元宇宙数字内容生产专业群(包含数字媒体艺术、网络与新媒体)是与重庆工程学院共建的重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,秉承“做产教融合先锋,建新型财经名校”的办学愿景,遵循“夯实基础、以人为本,融合产教、追求卓越”的办学理念,践行“明德、健体、博学、笃行”校训,为把学校建设成为在全国有重要影响和产教融合鲜明特色的高水平应用型财经大学而努力。在24年的办学中,学校积淀形成了新财经集聚发展和产教融合人才培养两大特色。

学校聚焦应用型人才培养,与科大讯飞股份有限公司、金蝶国际软件集团有限公司、等百余家企业开展校企合作协同育人,探索校企共建“教学项目、订单班、专业、产业学院和产业园”等合作办学新机制,形成“五维递进”产教融合人才培养新模式,共建产业学院7个;近年来,学校获得重庆市教学成果奖5项,其中二等奖1项,三等奖4项;是教育部学校规划建设发展中心“新金融智慧学习工厂(2020)”项目首批试点院校之一;主持教育部产学合作协同育人项目23项、重庆市深化教育领域综合改革试点项目7项、重庆市教育教学改革项目126项(其中“本科教学成果培育揭榜挂帅”专项项目1项、重大项目2项、重点项目20项);获批国家级一流本科课程3门、重庆市一流本科课程32门、重庆市“课程思政”示范课程12门、“课程思政”教学团队10个、“课程思政”教学名师2名;获批重庆市虚拟教研室1个。

2023-2024学年,按照“十四五”发展规划的总体部署,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕“以学生为中心”的办学理念,以建设成为在全国有重要影响和产教融合鲜明特色的高水平应用型财经大学为目标,致力于培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人,全面落实立德树人根本任务,以提高教育教学质量为中心,持续深化教育教学改革,深化产教融合校企共建,办学规模进一步扩大,办学影响力显著增强,各项事业稳步发展。

一、本科教育基本情况

(一)本科人才培养目标及服务面向

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,遵循学校“夯实基础、以人为本,融合产教、追求卓越”的办学理念和“高素质应用型人才”培养目标,落实落地“以专业硕士教育为牵引、本科教育为主体、新职业培训为补充”的人才培养规格定位。积极对接“双碳战略”,重庆市“西部金融中心”战略部署,坚持“四个面向”,坚持植根重庆、辐射西部、面向全国、融入“一带一路”,以区域经济社会发展需要为导向,对接新职业能力诉求,围绕新财经特色,强化数智赋能,聚焦金融科技、智能会计、现代物流、数字经济等现代服务业,培养品行素养好、理论基础实、专业本领硬、学习能力强、沟通合作易的“五优人才”。

(二)专业设置及在校学生情况

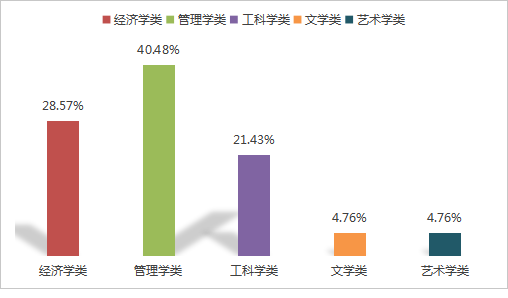

学校坚持服务支撑新时代新征程新重庆建设,主动对接产业需求,以经管类学科为主体地位,适当发展大数据智能化类新工科专业,积极发展艺术类专业,着力构建经、管、工、文、艺交叉融合、各具特色、集群发展的专业体系。2023年新增区块链工程、创业学专业。现有在校生本科专业数42个,涵盖经济学、管理学、工学、文学、艺术学5个学科门类,形成了经管类学科为主,多学科协调发展的专业布局。其中经济学类专业12个,占专业总数28.57%,管理类专业17个,占40.48%;工科类专业9个,占21.43%;文学类专业2个,占4.76%;艺术类专业2个,占4.76%。

2023-2024学年本科在校生16620人(含一年级3196人,二年级3257人,三年级5294人,四年级4873人)。目前学校全日制在校生总规模为16967人,本科生数占全日制在校生总数的比例为100.00%。

图1 各学科门类占比情况

表1 2023-2024学年本科专业设置一览表

序号

|

专业名称

|

专业代码

|

所属学科

|

备注

|

1

|

金融学

|

020301K

|

经济学

|

国家一流专业

|

2

|

保险学

|

020303

|

经济学

|

|

3

|

信用管理

|

020306T

|

经济学

|

校级一流专业

|

4

|

经济与金融

|

020307T

|

经济学

|

|

5

|

贸易经济

|

020402

|

经济学

|

|

6

|

国际经济与贸易

|

020401

|

经济学

|

校级一流专业

|

7

|

经济学

|

020101

|

经济学

|

省部级一流专业、市级特色专业

|

8

|

经济统计学

|

020102

|

经济学

|

校级一流专业

|

9

|

金融科技

|

020310T

|

经济学

|

|

10

|

数字经济

|

020109T

|

经济学

|

|

11

|

投资学

|

020304

|

经济学

|

|

12

|

税收学

|

020202

|

经济学

|

|

13

|

会计学

|

120203K

|

管理学

|

国家一流专业

|

14

|

财务管理

|

120204

|

管理学

|

校级一流专业

|

15

|

物流管理

|

120601

|

管理学

|

省部级一流专业、市级特色专业

|

16

|

土地资源管理

|

120404

|

管理学

|

省部级一流专业

|

17

|

会展经济与管理

|

120903

|

管理学

|

省部级一流专业

|

18

|

国际商务

|

120205

|

管理学

|

|

19

|

资产评估

|

120208

|

管理学

|

|

20

|

信息管理与信息系统

|

120102

|

工学

|

|

21

|

工程管理

|

120103

|

管理学

|

|

22

|

审计学

|

120207

|

管理学

|

校级一流专业

|

23

|

物业管理

|

120209

|

管理学

|

校级一流专业

|

24

|

电子商务

|

120801

|

管理学

|

校级一流专业

|

25

|

工业工程

|

120701

|

管理学

|

|

26

|

城市管理

|

120405

|

管理学

|

|

27

|

物流工程

|

120602

|

工学

|

|

28

|

大数据管理与应用

|

120108T

|

管理学

|

|

29

|

健康服务与管理

|

120410T

|

管理学

|

|

30

|

供应链管理

|

120604T

|

管理学

|

|

31

|

工业工程(中外合作办学)

|

120701H

|

管理学

|

|

32

|

软件工程

|

080902

|

工学

|

省部级一流专业

|

33

|

空间信息与数字技术

|

080908T

|

工学

|

|

34

|

物联网工程

|

080905

|

工学

|

|

35

|

智能科学与技术

|

080907T

|

工学

|

|

36

|

数据科学与大数据技术

|

080910T

|

工学

|

|

37

|

人工智能

|

080717T

|

工学

|

|

38

|

区块链工程

|

080917T

|

工学

|

|

39

|

网络与新媒体

|

050306T

|

文学

|

校级一流专业

|

40

|

数字出版

|

050307T

|

文学

|

|

41

|

数字媒体艺术

|

130508

|

艺术学

|

|

42

|

播音与主持艺术

|

130309

|

艺术学

|

|

(三)本科生生源质量

2024年,学校录取5541人。普通本科计划招生3341人,录取3341人,录取率100%,面向全国28个省(自治区、直辖市)按照1个大类和28个专业进行招生;招收本市(重庆市)学生2392人,占总计划71.6%。普通本科专业报到人数3157人,报到率96.49%;中外合作办学专业报到人数56人,报到率81.16%。专升本计划招生2200人,实际录取2200人,录取率100%,报到人数2058人,报到率93.55%。顺利完成2024年招生计划,持续保证招生录取工作“零差错、零失误和零投诉”。

学校2024年本科生源情况,重庆市历史类录取最低分444,高出本科线16分,物理类录取最低分450,高出本科线23分,较2023年均有提高。理科录取线差最大的是辽宁,高出批次线110分;文科录取线差最大的是吉林,高出批次线96分,其它省市录取分数高出控制线2-99不等。学校录取优质生源共计2201人,占普通类学生人数70.05%。在各招生省份中,有22个省份优质生源率超过50%;优质生源率超过的80%的专业共10个,其中工科类专业2个,文学类专业1个,其它9个均为经管理类专业,详见表2。

表2 重庆财经学院2024年生源情况(不含艺术类和中外合作办学专业)

省份

|

科类

|

录取人数

|

最低分

|

省控线

|

最低分与控制线的分差

|

浙江

|

综合改革

|

84

|

494

|

492

|

2

|

山东

|

综合改革

|

4

|

470

|

444

|

26

|

天津

|

综合改革

|

10

|

499

|

475

|

24

|

海南

|

综合改革

|

35

|

489

|

483

|

6

|

辽宁

|

历史

|

3

|

432

|

400

|

32

|

物理

|

2

|

478

|

368

|

110

|

广东

|

历史

|

8

|

493

|

428

|

65

|

物理

|

12

|

490

|

442

|

48

|

河北

|

历史

|

13

|

488

|

449

|

39

|

物理

|

18

|

481

|

448

|

33

|

湖北

|

历史

|

2

|

506

|

432

|

74

|

物理

|

3

|

494

|

437

|

57

|

福建

|

历史

|

5

|

466

|

431

|

35

|

物理

|

6

|

499

|

449

|

50

|

湖南

|

历史

|

16

|

471

|

438

|

33

|

物理

|

25

|

447

|

422

|

25

|

重庆

|

历史

|

1014

|

444

|

428

|

16

|

物理

|

1242

|

450

|

427

|

23

|

江苏

|

历史

|

16

|

490

|

478

|

12

|

物理

|

14

|

495

|

462

|

33

|

江西

|

历史

|

9

|

507

|

463

|

44

|

物理

|

12

|

494

|

448

|

46

|

安徽

|

历史

|

3

|

505

|

462

|

43

|

物理

|

4

|

518

|

465

|

53

|

甘肃

|

历史

|

6

|

450

|

421

|

29

|

物理

|

4

|

442

|

370

|

72

|

吉林

|

历史

|

2

|

465

|

369

|

96

|

物理

|

3

|

444

|

345

|

99

|

黑龙江

|

历史

|

3

|

477

|

410

|

67

|

物理

|

3

|

446

|

360

|

86

|

广西

|

历史

|

35

|

428

|

400

|

28

|

物理

|

40

|

423

|

371

|

52

|

贵州

|

历史

|

5

|

503

|

442

|

61

|

物理

|

7

|

456

|

380

|

76

|

河南

|

文史

|

23

|

481

|

428

|

53

|

理工

|

28

|

443

|

396

|

47

|

山西

|

文史

|

7

|

442

|

402

|

40

|

理工

|

10

|

415

|

380

|

35

|

内蒙

|

文史

|

8

|

410

|

381

|

29

|

理工

|

7

|

369

|

360

|

9

|

青海

|

文史

|

6

|

409

|

382

|

27

|

理工

|

5

|

347

|

325

|

22

|

宁夏

|

文史

|

4

|

467

|

419

|

48

|

理工

|

3

|

404

|

371

|

33

|

新疆

|

文史

|

30

|

337

|

304

|

33

|

理工

|

37

|

323

|

262

|

61

|

陕西

|

文史

|

15

|

459

|

397

|

62

|

理工

|

16

|

436

|

372

|

64

|

云南

|

文史

|

18

|

511

|

480

|

31

|

理工

|

21

|

452

|

420

|

32

|

四川

|

文史

|

103

|

499

|

457

|

42

|

理工

|

133

|

493

|

459

|

34

|

二、师资与教学条件

(一)师资队伍

1.师资队伍数量与结构

学校现有专兼职教职工947人,自有教职工770人,专任教师618人,其中外聘教师354人,折算177人。专任教师618人,占教职工的80.26%;高级职称教师222人,占专任教师的35.92%;硕士及以上学位教师525人,占专任教师的84.95%;35岁以下教师215人,占专任教师的34.79%;36岁-55岁教师377人,占专任教师的61%。学校教师的学位结构、学历结构、职称结构、年龄结构比较合理(见表3),全校生师比为21.34:1(见表4)。

表3 专任教师结构统计表

学位结构

|

学位

|

人数(人)

|

比例(%)

|

博士

|

57

|

9.22

|

硕士

|

468

|

75.73

|

学士

|

72

|

11.65

|

无学位

|

21

|

3.40

|

合计

|

618

|

100

|

学历结构

|

学历

|

人数(人)

|

比例(%)

|

研究生

|

489

|

79.12

|

本科

|

127

|

20.55

|

专科

|

2

|

0.63

|

合计

|

618

|

100

|

职称结构

|

职称

|

人数(人)

|

比例(%)

|

正高

|

56

|

9.06

|

副高

|

166

|

26.86

|

中级

|

248

|

40.13

|

初级

|

18

|

2.91

|

未定职称

|

130

|

21.04

|

合计

|

618

|

100

|

年龄结构

|

年龄

|

人数(人)

|

比例(%)

|

56岁及以上

|

26

|

4.21

|

36-55岁

|

377

|

61.00

|

35岁及以下

|

215

|

34.79

|

合计

|

618

|

100

|

表4 师生比表

专任教师(人)

|

外聘教师数(人)

|

教师总数(人)

|

学生人数(人)

|

生师比

|

618

|

354

|

795

|

16967

|

21.34:1

|

2.本科主讲教师资格认定

为确保新进教师满足教学要求并提升其教育教学能力,学校依据《教学准入管理办法》和《教师教育教学能力提升实施办法》,学校继续严格执行“传-帮-带”的新进教师助课制度和教学准入制度。2023-2024学年,学校组建了一个具有丰富教学经验的骨干教师构成的考核专家小组,负责对新教师进行考核认定。新进教师教学准入考核包括:完成30学时“线上线下”相结合的教师基本素养和教学能力提升的专项培训;通过准入试讲申请承担教学任务;学期末通过授课考察。完成整个教学实践流程,经过教师教学发展中心认定考核合格且整个环节过程材料规范的教师,学校颁发“主讲教师证”。2023-2024学年,学校共有24名教师获取主讲教师资格证。

3.教授承担本科课程情况

2023-2024学年共开设844门课程,合计3189门次,其中高级职称教师独自或共同承担的课程数为328门,占总课程门数38.86%;课程门次数935门次,占总课程门次的29.32%。正高级职称教师独立或共同承担的课程门数为86门,占总课程门数的10.19%;课程门次数为245门次,占总课程门次的7.68%。副高级职称教师独立或共同承担的课程门数为285门,占总课程门数的33.77%;课程门次数为724门次,占总课程门次的22.7%。

4.教师科研反哺教学情况

学校持续强化高层次人才的引进与培育战略,致力于提升教师队伍的整体素质及教学、科研能力。截至目前,已成功培育“巴渝学者青年学者”等省部级及以上高层次人才超过20人次。2023-2024学年,学校在学科专业团队、校企合作团队、教学科研团队、跨学科融合团队及师生共研团队等多个维度上均实现了全面增强,并荣获重庆市教育科研实验基地1项重要认定。在科研项目方面,学校取得了显著成果,包括立项教育部辅导员专项项目1项,省部级项目46项(其中含重庆市社会科学规划办公室重大项目1项,重庆市教委人文社科重点项目2项),横向项目12项,累计到账经费30.7万元。在学术产出上,共发表CSSCI、CSCD、SCI、SSCI等高水平论文45篇,出版专著3部,新增专利申请7项,获得授权专利1项及软件著作权30项。

学校建立了高效的科研反哺教学机制,充分利用“生态环境空间信息数据挖掘与大数据集成重庆市重点实验室”及“重庆生态环境规划空间信息管理与决策支持重点实验室”等平台优势,以教育科学研究为桥梁,推动科教深度融合,实现常态化育人。通过科研项目引领,有效转化学科、科研及资源优势为教学优势,不仅促进了教学与科研的协同发展,也显著提升了学校的教学质量和科研水平。

(二)教学经费投入情况

学校始终坚持教学工作的中心地位,继续保障本科业务费、教学差旅费、体育维持费和教学仪器设备维修费等四项经费的投入。在编制财务预算时,优先保证教学经费使用额度,强调预算的“刚性”,确保教学经费投入的有效性和满足人才培养需要的导向性。

本年度学校教学日常运行支出为2250.87万元,本科实验经费支出为40.56万元,本科实习经费支出为121.04万元。生均教学日常运行支出为1326.62元,生均本科实验经费为23.91元,生均实习经费为71.34元。

表5 2023年生均本科教学日常运行支出统计表

本科教学日常运行支出费用(万元)

|

本科实验经费

(万元)

|

本科实习经费

(万元)

|

生均本科教学日常运行支出费用(元)

|

生均本科实验经费(元)

|

生均实习经费(元)

|

2250.87

|

40.56

|

121.04

|

1326.62

|

23.91

|

71.34

|

(三)教学用房及应用情况

学校总占地面积671111㎡,总建筑面积为349985.99㎡。其中教学行政用房面积共143488.07㎡,其中教室面积49086.15㎡(含智慧教室面积149.4㎡),实验室及实习场所面积84922.35㎡。拥有运动场面积17690.44㎡。

生均学校占地面积为39.55㎡/生,生均建筑面积为20.63㎡/生,生均教学行政用房面积为8.46㎡/生,生均实验、实习场所面积5.01㎡/生,生均运动场面积1.04㎡/生,能满足学生的学习和生活需要。

表6 2024年各生均面积详细情况

类别

|

总面积(平方米)

|

生均面积(平方米)

|

占地面积

|

671111

|

39.55

|

建筑面积

|

349985.99

|

20.63

|

教学行政用房面积

|

143488.07

|

8.46

|

实验、实习场所面积

|

84922.35

|

5.01

|

运动场面积

|

17690.44

|

1.04

|

(四)教学科研仪器设备

2023-2024学年,新建新道智能财税、大数据管理决策及应用2个实验实训室。目前学校建有省部级实验教学中心1个,专业实验实训室45个,为全校所有学生提供计算机课程的上机实验和专业课程的上机实验。

学校现有教学、科研仪器设备资产总值6284.05万元,生均教学科研仪器设备值3703.69元。当年新增教学科研仪器设备值425.57万元,新增值达到教学科研仪器设备总值的6.78%。

表7 2024年教学科研仪器设备值情况统计表

教学科研仪器设备总值(万元)

|

在校学生数

(人)

|

教学科研仪器设备生均值

(元/人)

|

6284.05

|

16967

|

3703.69

|

(五)图书馆及图书资源

学校图书馆现有场馆3个,分别是教学楼一楼图书馆、行政楼二楼新馆和产教融合试验园阅览室,总面积达到5500平方米,阅览室座位数1150个。学校重视图书、文献及信息资源建设,坚持纸质资源和数字资源并重,自建馆藏和跨馆共享相结合,建成了能够满足师生日常教学和学术科研需要的馆藏图书文献体系。拥有中国知网数据库CNKI(中国学术期刊网络出版总库,中国博士学位论文全文数据库,中国优秀硕士学位论文全文数据库,中国重要会议论文全文数据库,中国重要报纸全文数据库,中国年鉴网络出版总库,中国科技项目创新成果鉴定意见数据库(知网版),中国经济社会大数据研究平台,中国工具书网络出版总库,中国经济社会大数据研究平台)。同时开通试用数据库有:国研网文献数据库,国道数据,国科知源科研选题分析系统,中国经济金融研究数据库,读秀知识库,Worldlib国外文献整合平台,古扬中外文期刊投稿分析系统,中经网统计数据库,超星期刊,维普经纶知识资源系统,维普考研服务平台,设计师之家数字图书馆,MeTeL英文多媒体课程数据库平台,中科UMajor大学专业课学习资源数据库,可知电子书平台数据库,高等教育学科建设知识库-文泉学堂,万方数据知识服务平台等40余个。图书馆现有纸质藏书115万余册,根据新的测算标准,生均图书约113册。2023-2024学年度中国知网使用总量为18494674次,其中登录次数801017次,检索次数16561864次,浏览次数697773次,下载次数434018次。

(六)信息化资源条件

学校信息化基础扎实、教育资源丰富、综合服务能力强,先后获得“智慧教学试点项目”单位、重庆市首批智慧校园示范校、重庆市信息化工作先进单位。

1.信息资源建设

拥有万兆骨干校园网络,有线网络信息点数量17800余个,校园网主干带宽达到10,000Mbps,接入中国联通、中国电信、中国教育科研网,总出口带宽6790Mbps。管理信息系统数据总量5,920GB。2023-2024学年持续深化智慧校园服务平台建设,主要包括信息标准与主数据仓库进一步消除信息孤岛,为学生缴纳学费、雨课堂上课、学生综合测评、学生心里测评等提供数据共享支撑。持续加强,身份认证授权及访问控制、丰富一站式业务服务门户微应用建设。深化学生信息化管理水平,建立智慧门禁平台,实现学生进出宿舍、校园数字化管理。对学生进出宿舍、晚归不归、旷课等信息化管理,并自动将晚归不归等数据自动推送到辅导员。高度重视网络安全,参与市级层面2次重大网络攻防演练,处理修复安全隐患6个,持续优化防火墙、WAF、堡垒机等网络安全设备安全配置,为校园网络安全提供有效保障。

2.教学信息化资源应用情况

学校网络教学资源已经初步形成体系,构建了网络通识课选修学习平台、大学生英语在线学习系统、雨课堂在线教学平台、教学管理系统、考试系统、论文查重系统、作业系统、论文管理系统、数字图书馆等,同时拥有行业领先的桌面云,目前已达8000多个点,极大的提高了教学过程中的教学实验和硬件资源的优化调度。桌面云教学平台配置了近3600个用户的桌面虚拟化和应用虚拟化;建设了60余套专业实验实训教学软件、基本满足教学实验实训。

三、教学建设与改革

(一)专业建设

学校主动对接重庆市重点发展的有关领域和产业,形成紧密对接产业链,以经管类学科为主体地位,适当发展大数据智能化类新工科专业,积极发展艺术类专业,着力构建经、管、工、文、艺交叉融合、各具特色、集群发展的专业体系。

1.优化学科专业布局

结合重庆市《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案(2023—2027年)》战略需求,参照《成渝地区双城经济圈急需紧缺人才目录》(渝人社〔2023〕514号),对接《普通高等学校本科专业目录(2022年)》,按照教育部等五部委印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》和重庆市教委等五部门印发的《重庆市普通高等教育学科专业设置调整优化改革实施方案》文件要求,学校制定《重庆财经学院学科专业改革实施方案》,进一步调整优化学科专业结构,推动学校高等教育高质量发展,服务支撑新时代新征程新重庆建设。截止目前,学校已停招投资学、税收学、经济与金融等11个不符合重庆市经济社会发展需求专业,申请撤销房地产开发与管理专业,学校暂停招生和撤销专业占比超过27%。

2.夯实专业建设内涵

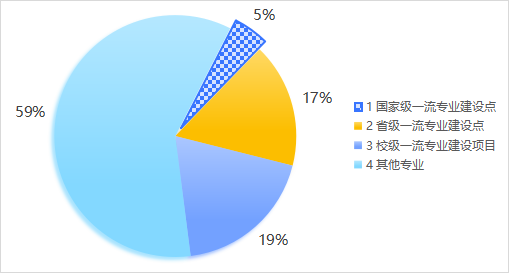

学校以“四新”建设为引领,以国家级、省部级和校级一流专业建设项目为抓手,立足区域优势产业,全面夯实学科专业基础,大力建设特色和优势专业,持续释放专业建设动能。目前,学校有金融学、会计学2个国家级“一流本科专业建设点”,金融学、会计学、会展经济与管理、经济学、软件工程、物流管理、土地资源管理7个重庆市“一流本科专业建设项目”,获批数量位居重庆市同类高校第一。学校有校级一流专业8个,构成“2+7+8”的一流专业建设格局。

图2一流专业占比情况

学校形成了新财经专业集聚发展,金融学学科专业群(包含金融学、经济学、信用管理、保险学、投资学)是重庆市特色学科专业群;数字金融专业群(包含金融学、金融科技、会计学、软件工程、智能科学与技术、数字经济、信用管理、保险学)是学校牵头,与重庆邮电大学、重庆财经职业学院共建的重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群;元宇宙数字内容生产专业群(包含数字媒体艺术、网络与新媒体)是与重庆工程学院共建的重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群。

(二)课程建设

1.一流课程

对标国家级和重庆市一流课程建设“双万计划”,学校全面开展一流本科课程建设,努力建成一批质量高、校本特色鲜明的一流课程。制定《课程思政示范课程建设管理办法》、《一流本科课程建设管理办法》。2023-2024学年立项校级一流本科课程7门(其中,线下课程4门,线上线下混合式3门),培育孵化《国际金融学》等7门课程于2023年11月获批认定为2023年重庆市高校一流本科课程。完成《互联网金融》等7门市级一流本科课程项目阶段性检查工作,《会计信息化》等3门校级一流本科课程项目结项工作。

表8 2023-2024学年市级一流本科课程一览表

序号

|

课程名称

|

课程负责人

|

课程类型

|

1

|

财务数据分析与处理技术(SQL)(SQL)

|

贺高祥

|

线下一流课程

|

2

|

国际金融学

|

周婧玥

|

线下一流课程

|

3

|

信用管理学

|

黎莹

|

精品在线开放课程(线上一流课程)

|

4

|

统计学

|

伍度志

|

线上线下混合式一流课程

|

5

|

高级财务会计学

|

李倩(大)

|

线上线下混合式一流课程

|

6

|

财务管理学

|

魏彦博

|

线上线下混合式一流课程

|

7

|

经济学原理

|

李政军

|

线上线下混合式一流课程

|

2.在线开放课程

学校顺应教育数字化变革,积极筹建和利用在线资源,制定《在线开放课程建设与应用管理办法》。2023-2024学年,完成2024年校级在线开放课程建设项目的立项工作,《金融科技导论》等2门课程立项为2024年度校级在线开放课程建设项目。目前,学校校级在线开放课程共立项47门,教师自建课程56门,使用超星泛雅网络教学平台214门。

3.思政课与课程思政建设

(1)不断加强思想政治理论课建设。学校严格按照教育部要求,发挥思政课主渠道作用,把开足开好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课作为重中之重,将该课程作为一门独立的必修课纳入2020-2023级各专业人才培养方案(3学分,48学时);并将《习近平总书记关于教育的重要论述》开设为校内超星学习通平台通识课供全校师生学习。不断完善思政课教学管理制度,推进思政课改革创新,严格落实思政课课程组集体备课、研修制度,组织学习使用教育部发放的“思政课导学”课件、讲义、专题片等,增强教师的业务水平,提升规范课程建设能力。以第一课堂+第二课堂+第三课堂,大力推进思政课守正创新,构建“大思政”育人体系。馆校共建实操案例《用好三个课堂赋能红色参访》荣获2023年重庆市高校“大思政课”建设优秀案例评选活动二等奖。

(2)推进课程思政建设。学校贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》精神,持续推进课程思政与思政课程同向同行,将课程思政与财经特色相融合,与产教融合相协同,与地区发展相交融,全面推进课程思政工作。积极建设“思政课程+课程思政”大格局,2024年校级“课程思政”示范课程建设项目立项6项,并成功培育孵化立项重庆市课程思政示范项目1个,获评重庆市课程思政教学团队1个。

4.课堂教学与考核方式改革

学校以应用型人才为培养目标,以教育数字化转型为重要支点,积极推进混合式教学模式,采用翻转课堂形式,构建学生中心的课堂,培养学生独立解决复杂多变问题的思维能力和动手能力。2023-2024学年,雨课堂绑定教师379人,学生11757人,学生覆盖率已达100%,教师共发送教学活动34344个,学生互动总数2328006人次,学生互动(包括习题互动、投稿、弹幕、点名等)次数增加明显,学生的课堂参与率明显提高。学校教师在重庆财经学院学堂云平台上自建课程并发布供学生选课的课程共计194门(包含未建设完成的课程及重复建设课程),已开课课程116门,涵盖通识课、专业课等各类课程。教师发布教学内容总数4334(包括视频、图文、讨论、考试、作业等)。

学校积极推动全过程学业评价,加大课程考核方式改革。2023-2024学年共开设课程844门,其中共有360门课程申请了课程考核方式改革,强化了平时过程考核,采用了半开卷、口试、调查分析报告、课程论文、课程设计、实验报告、课程答辩、模拟情景、商务策划等多种形式对学生进行测试考核,打破了传统的考核模式,对学生的应用能力、分析能力、思维能力、创新能力进行了更好的评价。

(三)教材建设

1.教材选用

根据《重庆财经学院教材管理办法》(重财[2022]490号),严格教材编选流程,加强教材立项建设,坚持统筹管理,注重教材建设顶层设计、整体规划、分类指导。严格要求思想政治理论课和哲学社会科学有关课程原则上使用马克思主义理论研究和建设工程重点教材。

2023-2024学年选用教材558门,征订教材9.83万余册,较上学年减少2.51万册。统一使用马工程重点教材14门,覆盖率100%。

2.教材建设

2023-2024学年,启动校级优秀(规划)教材评选工作,立项校级规划教材5门,出版往期立项教材3门。遴选3部教材申报2023年重庆市高校普通本科重点建设教材,3部教材均获批,获批数量和获批率在重庆市同类院校中名列前茅。

表9 2023-2024学年“马工程”重点教材选用情况

序号

|

开课单位

|

教材名称

|

出版社

|

1

|

金融学院

|

社会保障概论

|

高等教育出版社

|

2

|

经济学院

|

区域经济学

|

高等教育出版社

|

3

|

经济学院

|

西方经济学(上册)

|

高等教育出版社

|

4

|

经济学院

|

西方经济学(下册)

|

高等教育出版社

|

5

|

经济学院

|

西方经济学(精编本第二版)

|

高等教育出版社

|

6

|

经济学院

|

马克思主义政治经济学概论

|

人民出版社

|

7

|

马克思主义学院

|

中国近现代史纲要

|

高等教育出版社

|

8

|

马克思主义学院

|

马克思主义基本原理概论

|

高等教育出版社

|

9

|

马克思主义学院

|

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

|

高等教育出版社

|

10

|

马克思主义学院

|

思想道德与法制

|

高等教育出版社

|

11

|

物流工程学院

|

管理学

|

高等教育出版社

|

12

|

新媒体艺术学院

|

新闻采访与写作

|

高等教育出版社

|

13

|

新媒体艺术学院

|

新闻学概论

|

高等教育出版社

|

14

|

新媒体艺术学院

|

美学原理

|

高等教育出版社

|

表102023校级规划教材立项情况汇总表

序号

|

学院

|

教材名称

|

主编

|

立项等级

|

1

|

金融学院

|

行为金融通识

|

郭静林

|

重点项目

|

2

|

经济学院

|

马克思主义政治经济学学习指南(上册)

|

谭美容

|

一般项目

|

3

|

软件学院

|

数据库原理与应用项目化教程(基于MySQL)

|

赖敏

|

一般项目

|

4

|

财富管理学院

|

资产评估学

|

杨国庆

|

一般项目

|

5

|

马克思主义学院

|

大学体育与健康

|

贺小卫

|

一般项目

|

表11 2023-2024学年教师出版教材情况汇总表

序号

|

ISBN号

|

教材名称

|

主编

|

出版社

|

出版时间

|

1

|

9787522321684

|

新工科英语泛读与写作

|

石转转

|

中国财政经济出版社

|

2023.12

|

2

|

9787522320465

|

新商科英语泛读与写作

|

李兴玲

|

中国财政经济出版社

|

2023.12

|

3

|

9787550457973

|

会计信息系统(第二版)

|

罗萍

|

西南财经大学出版社

|

2023.8

|

表12 三部教材获批2023年重庆市高校普通本科重点建设教材

序号

|

ISBN号

|

教材名称

|

主编

|

出版单位

|

出版时间

|

1

|

9787040517200

|

大学生心理健康教育

|

贺双艳

|

高等教育出版社

|

2019.09

|

2

|

9787040562491

|

金融学

|

尹丽

|

高等教育出版社

|

2021.07

|

3

|

9787562199458

|

基础会计学(第二版)

|

章新蓉

|

西南师范大学出版社

|

2019.08

|

(四)教学改革与研究

1.依托教改项目,深化教学改革

学校持续加大本科教学改革支持和投入力度,引导和鼓励教师开展教学改革研究,积极探索面向市场的专业设置机制和产业结构驱动的专业改革机制,探索校企深度合作、协同育人新机制,探索和构建以学生为中心的课程体系,探索改革传统教学形态的新模式、新途径。2023-2024学年,学校立项省部级高等教育教学研究项目23项,其中有“基于数据挖掘的应用型高校教师教学能力提升策略与实践研究”等3个项目立项为重点项目。

2.培育教学成果,巩固办学成效

根据《重庆财经学院教学成果评选及奖励办法》,学校鼓励教师及时总结教学建设与改革的成效,开展校级教学成果培育工作。学校立项8项教学成果奖培育项目,建立成果培育清单;加强市级教学成果奖培育建设项目的监管,转化多种形式的推广运用,力争在教学成果奖上实现质量和数量新突破,提升学校教育教学水平和人才培养质量。

(五)本科实践教学工作

1.实验教学

根据应用型本科人才培养培育需要,进一步强化实践教学要求,在人才培养方案制定中落实实践教学学分和学时安排,以实践教学为突破口,加强学生实践能力培养,落实实践教学学分和学时安排。人文社科类专业实践教学比重不少于总学分的25%,工科类专业实践教学比重不少于总学分的30%,选修课学分占总学分比例不少于20%。强化实验、综合实践、实习、科研训练、毕业设计(论文)等实践教学环节,将知识传授、能力培养与理想信念、价值理念、道德观念教育有机结合,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,推进校企协同育人,落实实践育人功能。2023-2024学年本科生开设实验的专业课程共计227门,其中独立设置的专业实验课程181门。经济学院、物流工程学院成功试点新职业培训项目与3+1综合实训项目置换。

2.实习与教学实践基地

学校围绕应用型人才培养的目标,加大校外实习和教学实践基地建设,努力为学生提供课程实训、毕业实习、就业试用等实践机会和岗位。在做好毕业实习的基础上,严格落实新生认知实习环节。2023-2024学年,启动“一专一企”工作打造校外优质实践基地,新增中国人保、联储证券等29个校外教学实践基地。学校现有校外实习、实践、实训基地144个,当年共接纳学生2664人次。

3.搭建校企实践平台

学校紧密对接区域经济社会发展需求,深入推进产教融合深度发展,搭建校企实践平台,积极构建协同育人机制,以产业和技术发展的最新需求推动人才培养改革。2023-2024学年新增立项教育部产学合作协同育人项目4项。截止目前学校已累计立项19项教育部产学合作协同育人项目。

表13 2023-2024学年新增立项教育部产学合作协同育人项目

序号

|

项目名称

|

支持公司

|

1

|

基于ADDIE教学模式的与产业深度融合的创新创业课程体系建设研究与实践

|

山东魏桥创业集团有限公司

|

2

|

新工科背景下阿里云赋能数字人才培养教学实践研究

|

阿里云计算有限公司

|

3

|

产教深度融合下数智化会计人才培养的探索与实践

|

新道科技股份有限公司

|

4

|

基于OSE理念的财富管理特色人才培养的实践教学平台建设

|

湖南华逸信息技术有限公司

|

(六)毕业论文设计

持续推进和深化毕业论文(设计)改革,加大实施“强化选题审核、强化开题答辩、强化评分标准、强化答辩形式、强化抽检评价”五个举措,全面提升毕业论文(设计)质量。搭建完善毕业论文(设计)管理系统并投入使用,实现从选题管理、教师分配、教师指导、成绩评定、查重检测和论文抽检的一站式管理。

2024届应届生4837人(专升本1915人),4788名学生顺利通过毕业论文(专升本1896名),49名学生未通过(专升本19名),通过率为98.99%(专升本99.01%)。共有473名教师参与到毕业论文(设计)各环节,其中外聘教师140人;安排指导教师386人、评阅教师297人、答辩教师304人。

2024届毕业论文(设计)共4837个选题,选题与社会、生产、教学、科研、就业等实际工作相结合,在实验、实习、工程实践和社会调查中完成的实践性选题2878个,占比59.5%。在实践性选题中,实验实习选题2191个,占比76.13%;工程实践选题77个,占比2.7%;社会调查选题610个,占比21.2%。

(七)大学生创新创业教育

学校教育商学院(创业学院)拥有创新创业教育专职教师3人,兼职导师62人,2023-2024学年为教师开展创新创业专项培训3场,共培训300余人次。2023-2024学年共开展创新创业实践和教育活动40余场次,其中创新创业讲座11次,参与人数5000余人次;参加大学生创新创业训练计划项目共计36人,其中国家级立项10人,重庆市级立项25人。截止目前教育商学院(双创中心)累计选拔报送国家级项目13项,市级项目41项。为提升我校创新创业团队工作积极性,教育商学院(双创中心)设立创新创业奖学金6万元,专为每年度创新创业积极分子进行奖励。

2023-2024学年指导创新创业项目在第九届“互联网+”大赛取得市赛2金6银5铜的好成绩,金银奖获奖数量优于上一年,产业赛道市级银奖“零”的突破,获得金银奖总数名列民办高校第一,是唯一一所在产业赛道获奖的民办高校,也是唯一一所获得红色赛道金奖的民办高校,首次入围国赛;在第十七届iCAN大学生创新创业大赛中获得市级二等奖4项、三等奖2项;在重庆市第七届“渝创渝新”中华职业教育创新创业大赛中获得市级二等奖1项、三等奖2项;在第十三届全国大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战赛中获得全国一等奖(第一批次)1项、市级特等奖1项、一等奖1项、二等奖4项、三等奖3项,是我校在该项赛事中的历史性突破;首次入围全国大学生创新年会,实现学校在该活动中零的突破,也是重庆市唯一一所入围该项赛事的高校。

四、专业培养能力

(一)专业培养目标

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,遵循“夯实基础、以人为本,融合产教、追求卓越”的办学理念和“高素质应用型人才”培养目标,坚决贯彻习近平总书记提出的“四个服务”根本要求,紧贴行业发展需求优化学科专业方向,以区域经济社会发展需要为导向,适应行业、产业、企业时代变化,对接新职业能力诉求,围绕新财经特色,强化数智赋能,培育面向金融科技、智能会计、现代物流、数字经济等现代产业的高素质应用型创新型复合人才。各专业人才培养目标明确,符合国家标准、经济社会发展需求和学校人才培养总体定位,有明确的服务面向,具有鲜明专业特色。

(二)人才培养方案

学校各专业人才培养方案的制定,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育教学规律和学生成长成才规律,坚持“宽口径、厚基础、强能力、高素质、重创新”的本科教育原则,落实立德树人根本任务,促进学生德智体美劳全面发展,按照“应用为本”的理念修订人才培养方案,进一步完善应用型人才培养模式。以社会需求、市场需求和就业需要为导向,以产业行业需求定专业教学思路,以行业企业岗位标准定课程内容,大力推动专业教学与产业需求、课程内容与岗位标准、教学过程与生产过程“三对接”。以职业能力、实践能力、创新能力培养为重点,强化实践育人环节,构建合理的实践教学体系。2023版人才培养方案紧密结合学校办学定位,以工程认证教育为指导科学合理地确定专业人才培养目标、服务面向和毕业要求。立足于应用型人才培养目标,对标对表行业需求,以产出导向、反向设计、持续改进为理念,坚持以生为本,进一步完善了目标导向的专业课程体系,人文社科类专业实践教学比重不少于总学分的25%,工科类专业实践教学比重不少于总学分的30%,选修课学分占总学分比例不少于20%。

(三)立德树人落实机制

学校坚持立德树人,坚持育人为本,德育为先,按照德智体美劳全面发展要求,不断完善教育教学体系。以社会主义核心价值观为主线,构建思政育人、文化育人、专业育人、实践育人的德育体系,将思想政治工作和德育教育贯穿于教学全过程。严格按照“八个相统一”要求加强思政课教学改革,鼓励教师运用信息化手段推动思政课课堂创新和评价改革,打造思政金课。挖掘专业课的德育元素,将德育教育融入课程教学,强化科学精神与职业道德教育。全面加强和改进学校美育,开设美育课程,在第二课堂开展美育活动,提高学生审美和人文素养。开设劳动课程,开展劳动文化月和劳动文化节系列活动,在学生中弘扬劳动精神。

学校坚持实践育人,聚焦社会实践和志愿服务对学生能力发展的锤炼作用,不断提升学校学生综合素养。学校构建了以“一院一镇街”品牌为主体,以“三下乡”“大学生社区实践计划”为两翼,以实践+专业知识、实践+志愿服务、实践+创新创业三个维度协同,形成“一体两翼三协同”实践育人模式,积极参加市级大型赛会志愿服务,圆满完成了各级各赛会的志愿服务工作。2023-2024学年聚焦专业实践,开展科普、少儿编程、法治宣讲、电商培训等品牌社会实践,学校共青团工作多次受到《人民网》《新华网》《中青网》《重庆日报》等多家媒体报道,在暑期“三下乡”社会实践活动中,获评全国“优秀团队”,获重庆市暑期“三下乡”“先进工作者”2名、“优秀个人”2名、“优秀团队”2个,并在重庆市暑期“三下乡”社会实践活动中连续九年获评“优秀组织单位”。

(四)学风管理

1.实施学风专项行动计划

成立由学生处和教务处牵头、各学院为主体、相关职能部门参与协同的学风建设工作小组,形成学校统一部署、学院具体落实、部门分工协调、师生齐抓共建的良好格局。根据新形势的要求对学校学风建设的各项管理制度不断予以完善,制定了《重庆财经学院2023-2024学年学风建设专项行动计划》,牵头落实“学风建设八条主线”“20项具体举措”。全面实施“学涯同舟”学业帮扶制度,重点帮扶学习困难群体。对未达到帮扶效果的同学,调整帮扶计划,真正意义上达到互帮互助的效果。

2.完善学生评价体系

改革学生发展五育并举综合评价,修订了学生综合评价体系和奖学金文件,更新和构建了新时代重庆财经学院学生评价体系,全面促进学生德智体美劳均衡发展。2023-2024学年学校评选各类奖学金4964人次,其中综合奖学金4924人次,浩燃奖学金11人次,筑梦奖学金29人次。评选出校级先进个人3159人次,其中优秀毕业生424人,三好学生524人,优秀学生干部550人,创新能力提升先进个人329人,精神文明先进个人493人,体育活动先进个人20人,文艺活动先进个人63人,自强不息立志成才先进个人655人,优秀楼管会干部101人。先进班集体27个,优良学风班50个,文明寝室180间,文明楼栋4个。《“三路径”深化学生奖励荣誉体系改革,强化示范引领育人效果》获评重庆市第二批深化新时代教育评价改革典型案例二等奖。

3.发挥榜样示范

以“榜样教育”为抓手,用身边的榜样引领学生,培育新时代大学生先进典型,营造“比学赶帮超”的良好学习氛围。优化国家奖学金评选体系,2023-2024学年,学校共评选出国家奖学金7人,组织国家奖学金公开答辩选拔,在学校官方微信上推送获奖学生事迹,2名国奖获得者事迹被重庆日报宣传报道。组织国家奖学金获得者、优秀毕业生典型人物在全校范围内做先进事迹汇报、巡讲,充分展示优秀学生的榜样示范作用。

五、质量保障体系

(一)落实本科教学中心地位

学校领导高度重视本科教育教学,积极开展本科教育教学调查与研究,统筹谋划、扎实推动本科教育教学改革与内涵式发展,不断夯实人才培养的中心地位。2023-2024学年,校长办公会涉及本科教育教学工作24次。重视过程部署,强化工作落实。实行教学工作月例会制度,由主管副校长、教务处负责人、二级教学单位负责人、其他有关行政部门定期召开,系统研究重点难点工作,部署阶段性任务,工作内容涉及一流本科教学建设规划、大类招生实施方案、培养方案修订、“双万计划”专业建设、“金课”建设、教材建设、质量保障等本科教学主要环节和重点内容。继续实施每一位校领导联系一个教学单位,通过参与教学例会、教师座谈会等方式深入教学第一线调研有关教学情况,为科学决策提供依据。

坚持校领导带头为本科生上课,并经常深入课堂教学一线查课听课。按照学校听课制度相关要求,校党委书记、校长,分管教学、科研和学生工作的校领导每学期听课不少于4学时,其中,对思想政治理论课必修课至少听1学时;其他校领导每学期听课不少于2学时。2023-2024学年,校领导听课次数共85人次,其中思政必修课共18人次,平均听课次数超过14人次,听取广大师生的意见和要求,及时发现和解决问题,对教学单位的教学工作给予有力的指导和帮助,确保了人才培养工作的有效运行。校内中层领导听课次数共323人次。

(二)完善教学质量监控体系

1.继续完善教学质量制度

学校高度重视本科教学质量保障体系和质量监控体系的建设与运行,进一步完善、规范各项管理制度。建立基于教学质量监控与教师发展一体的闭环管理制度体系。修订了《本科教学质量保障管理办法》、《教师教学质量评价管理办法》、《课堂听课管理办法》、《教学督导工作管理办法》等一系列制度文件,确保教学质量监控有规可循、有章可查。

2.加强教学质量日常监督

通过各二级学院自查、教务处检查以及校级教学督导组抽查等方式开展期初、期中教学检查。通过教学督导组课堂听课进行课堂考勤与管理督查,实施学生网上评教和督导评教评学等多种途径相结合的方式,对课堂教学进行质量监控。同时对各二级学院的教学大纲、授课计划、教案、期末考试试卷、毕业论文答辩、毕业论文质量、教学档案建设、教研室建设、听课制度执行情况、人才培养方案执行及修改情况、教学日志、实习实践基地建设等涉及教学方面的其他工作进行专项检查。

2023-2024学年,督导共听课评教951人次,听课人数共计485名,帮助授课教师提高课堂教学质量,对评教排名后10%教师听课覆盖率达到100%,对授课考察期教师的听课率达100%,对混合式教学改革课程、双语课程进行多次重复听课。依托网络完成学生网上教学质量评价工作,学生评教覆盖面为100%,其中评价结果为良好以上的占100%。对全校毕业论文进行集中抽查工作,共抽查全校论文148份,占比3.04%,抽查结果显示学校毕业论文整体比较规范。教务处、学生处联合二级学院院长及书记对学校教风学风进行每周检查,对发现的问题及时予以反馈。教学信息员广泛收集日常课堂教学过程中的相关信息,做好教学日志记录,及时客观反馈教师的教学情况、学生学习情况和师生有关教学方面的意见和建议。2023年,共收到信息员信息反馈1025条,有效信息518条,对需要反馈整改的235条,反馈到相关职能部门或教学单位后进行了相应整改,持续提高教学质量。

(三)开展教学质量评估各项工作

1.完成2023年度高等教育质量监测数据填报工作

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高〔2011〕9号)精神,建立高等学校本科教学质量常态监控机制。根据教育部办公厅《关于做好高等教育质量监测国家数据平台2024年监测数据填报工作的通知》(教督厅函〔2023〕12号)安排,学校由评建办牵头,教务处、组织人事部等相关部门配合,共同完成了2023年度高等教育质量监测数据采集工作。此项工作为学校进行课程评价、专业评价、教学条件评价、学生学习情况评价等各种专项评估提供真实有效的数据,方便学校为人才培养把脉、问诊,深入查找问题,进而推动教育教学改革和提高教育教学质量提供了基础支撑。

2.完成校内专业评估,实施专业动态调整机制

本着“适应需求,优化结构,注重内涵,突出特色”的原则,学校2024年完成了本年度专业校内评估,以评估结果为主要依据实施专业预警和专业调整,截止目前,学校共停招专业12个,并对一些受政策导向和就业落实率较低的专业缩减了招生规模。通过实施专业评估,落实专业动态调整机制,实现专业更新迭代,确保经管类专业优化提质,工科类专业稳定完善,艺术类专业有序发展,提高本科教学水平和人才培养质量,为学校推进专业结构调整奠定基础。

六、学生学习效果

(一)学生指导与服务情况

1.加强思政队伍建设,提升学工队伍业务能力

实施辅导员素质能力提升工程,提升辅导员能力素质,聘请学院、职能部门党政领导及优秀辅导员打造集理论学习、研讨交流、案例模拟、实操实践等为一体的成长平台,举办辅导员沙龙12期,累计培训650人次;紧紧围绕学生工作岗位职责和工作任务,收集学风建设、学业指导、心理健康等学生工作案例31个,形成防诈骗、学困生帮扶、心理健康等主题案例集4个;引导辅导员提升工作实务与研究成果互相转化的意识,着力培育项目、案例、论文等一系列研究成果,获高校心育共建共享优质资源案例征集典型案例二等奖,获市级大思政课铸魂育人案例二、三等奖;获重庆市高校心理健康教育微课评选二等奖;1人获评全国民办高校优秀辅导员。

2.扎实开展入学教育,上好学风教育第一课

新生入学教育以专业教育和规章制度学习为重点,涵盖“社会主义核心价值观教育”“爱国主题教育”“四史教育”“校纪校规教育”“安全教育”“诚信教育”“心理健康教育”“职业生涯规划教育”等主题,养成自觉遵守规章制度的良好习惯,引导新生热爱专业。

3.重视学生心理健康,构建立体保障体系

分别于2023年9月和2024年3月对全校学生进行了2次心理普查,并针对心理测评异常的学生进行摸排核实,及时跟踪关注,提供心理咨询服务。开展心理咨询316人次,危机干预8人次,心理台账信息登记近300人次。针对“5.25心理健康月”“9.10世界预防自杀日”、“10.10世界精神卫生日”、“12.1世界艾滋病日”等特殊节点做相应的心理健康教育宣传。组织心理专题讲座3场,心理读书会1场,心理委员业务能力培训6场,团体心理辅导43场。

(二)学习效果

1.学生体质健康测试情况

2023-2024学年,学校重视体育教学,继续将大学体育教育与《大学生体质健康标准》测试工作深入衔接,不断深化体育课程教学改革。在2023-2024学年我校参与“国家学生体质健康测试”的学生共16620人,实际测试人数16176人,未测人数444人,参与率为97.33%,通过数据分析我校今年体测合格率为91.80%,相比去年合格率91.43%有所上升。未来工作中需继续加强对体测重要性的宣传,要求学生端正态度,积极锻炼,主动参与到体质测试中。

2.应届毕业生质量情况

学校一直坚持人才培养质量与毕业授位标准,坚持促进毕业生高质量充分就业。2024届毕业生4837人,有4631名学生达到学位授予条件,毕业率95.97%;授位率95.74%。2023届毕业生年终就业率85.51%,优质就业率达到35.78%;2024届毕业生初次就业率达到85.72%,截止目前优质就业率达到34.36%。

通过调查发现,2023届毕业生认为目前就职岗位与所学专业的对口度为 81.93%,从事的工作与自身职业期待总体吻合度为87.50%。

同时,联合校内以及考研机构的资源,从考研自习室、课程辅导、学习交流圈、考研讲座、一对一咨询等多方面加强考研服务指导。针对考取国内研究生,设立“浩燃奖学金”。2024年共录取151人,录取率稳定在为4.5%,2024届学生国外升学36人,QS前100的学生占比11.9%。

表14 2024届各专业毕业率、授位率情况表

专业名称

|

毕业率

|

授位率

|

电子商务

|

99.23%

|

99.23%

|

税收学

|

98.96%

|

97.92%

|

网络与新媒体

|

98.69%

|

98.69%

|

物流工程

|

98.68%

|

98.68%

|

城市管理

|

98.59%

|

98.59%

|

工程管理

|

98.17%

|

98.17%

|

经济统计学

|

98.11%

|

98.11%

|

智能科学与技术

|

98.02%

|

98.02%

|

财务管理

|

98.01%

|

98.01%

|

资产评估

|

97.89%

|

96.84%

|

会展经济与管理

|

97.67%

|

96.51%

|

工业工程

|

97.65%

|

97.65%

|

物流管理

|

97.65%

|

97.65%

|

数据科学与大数据技术

|

97.03%

|

95.05%

|

审计学

|

96.92%

|

96.92%

|

会计学

|

96.32%

|

95.93%

|

金融学

|

95.82%

|

95.44%

|

软件工程

|

95.33%

|

95.33%

|

经济学

|

94.74%

|

93.42%

|

土地资源管理

|

94.70%

|

94.70%

|

数字出版

|

94.38%

|

94.38%

|

信用管理

|

94.06%

|

94.06%

|

物联网工程

|

93.98%

|

93.98%

|

经济与金融

|

93.94%

|

92.93%

|

投资学

|

93.90%

|

93.90%

|

国际经济与贸易

|

93.88%

|

93.88%

|

金融科技

|

92.98%

|

92.98%

|

信息管理与信息系统

|

92.68%

|

92.68%

|

大数据管理与应用

|

92.31%

|

92.31%

|

物业管理

|

91.72%

|

91.72%

|

国际商务

|

91.67%

|

91.67%

|

贸易经济

|

91.57%

|

90.36%

|

空间信息与数字技术

|

89.47%

|

89.47%

|

保险学

|

85.90%

|

85.90%

|

3.竞赛获奖和其他成果

2023-2024学年,学校组织学生积极参加各级各类竞赛,取得良好成绩。

在学科专业竞赛方面,学生参加学科竞赛项目64项,参赛8738人次,获得省/区域赛以上奖项535项、1463人次,获得全国赛奖项83项、265人次,其中学生参加A类竞赛25项,获得省/区域赛以上奖项369项、1041人次,获得全国赛奖项34项、110人次,学生专业能力、实践能力和创新能力不断提升。

在文体类竞赛方面,共获得省部级以上奖项106项,其中国家级6项,在重庆市第七届大学生艺术展演共计获奖60项,首次获得第七届大学生艺术展演最佳组织单位。学生发表论文11篇,发表代表作品59篇,获准专利(著作权)23项。

(三)学生学习满意度调查

为了解学生对学校教育教学的满意度,学校组织了对学生教学满意度问卷调查。本次调查通过教务系统进行在线调查,面向全体在校生,共收回有效问卷4863份,参与率41.42%。调查结果显示,学校的教学质量总体上处在上等水平;对学校整体的教学工作与教学效果,有56.98%的学生非常满意的,有34.07%的学生满意,8.12%的学生认为一般,另有0.6%和0.23%的学生不满意、非常不满意。这从侧面比较客观真实的反映了在校学生对学校教学质量的整体认可程度。

(四)毕业生及用人单位满意度调查

为建立健全毕业生就业状况反馈机制,进一步贯彻落实教育部和重庆市教委对“就业状况引入第三方评价”的要求,不断推进人才培养改革,帮助毕业生实现更加充分就业和更高质量的就业。学校委托第三方机构对2023届毕业生质量进行了问卷调查,结果显示:(1)2023届毕业生对学校教学工作、任课教师教学水平等方面总体满意度达到98.24%,对就业教育、就业指导及服务等方面总体满意度达到91.81%;对学校总体满意度为94.47%。(2)用人单位对毕业生工作表现满意度为92.86%,对学校招聘服务满意度为92.31%。

七、特色发展

(一)聚焦新型财经,全力推进专业内涵发展

学校以培养高素质应用型人才为目标,聚焦新型财经,以“四新建设”和“一流专业”为抓手,以“五金”(金专、金课、金师、金生、金教材)为着力点,全力推进专业内涵建设。一是以国家一流专业“会计学”和“金融学”为引领示范,聚焦数智未来,积极开展传统专业数字化改造。2024年学校牵头与重庆邮电大学、重庆财经职业学院共建重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群——数字金融专业群(包含金融学、金融科技、会计学、软件工程、智能科学与技术、数字经济、信用管理、保险学);新增金蝶数字财务、浪潮工业互联网2个现代产业学院。二是以一流课程建设为核心,以金师锻造为引领,教材建设为辅助,强化数字赋能打造高质量本科“金课”。本学年积极鼓励各专业开展混合式课程改革,以数智财务教学团队的课程改革为试点,成功探索出计算机技术与专业知识融合起来进行教学改革、锻造“金师”培养“金生”的有效路径。《财务数据分析与处理技术》等7门课程获批重庆市一流课程,《审计学》课程获批重庆市高等学校“课程思政”示范课程建设项目,其课程负责人及团队入选重庆市优秀课程思政教学名师及教学团队;《金融学》等3本教材获批2023年重庆市高校普通本科重点建设教材;教师获省部级以上教学竞赛奖30余项,其中获第九届西浦全国大学教学创新大赛中获一等奖1项。

(二)深化产教融合,实现高质量协同育人

学校以教学改革为抓手,以讯飞人工智能学院为引领,不断深化校企协同育人的产教融合人才培养新模式,将产教融合贯穿课堂教学、教研教改、教学评价等教育教学改革各方面、全过程,凸显“三端五维”的产教融合人才培养鲜明特色,学生培养成效日益突显。讯飞人工智能学院以课师、课创、课赛、课证、课产五个融合为手段,引入产业项目进入实践实训教学环节,实现教育链、人才链、创新链和产业链的有效衔接。开展教育部1+X和工信部行业技能认证,全年教育部1+X认证参考人数189人,通过人数165人;工信部行业认证参考人数104人,通过人数98人;引入企业职级标准,2023届毕业生初级工程师认证通过人数278人。软件学院基于企业真实生产环境建设实践条件,参照企业的实际用人需求构建了“四位一体”的人才培养体系和“一室多平台”的产学研创生态模式,采用项目驱动式教学模式,打造出“课、赛、证、岗”融通的产学研创新模式,以此为基础形成《特色引领新发展思路格局,产教融合共育IT技能人才》产教融合项目校企合作典型案例。500余人次获得华为、阿里等认证证书,引入国产化软件融入课堂,加入华为“欧拉人才发展加速计划”。2023-2024学年,学生获省部级以上学科专业竞赛70余人次,其中国家级10人次,2019届毕业生年终就业率达90.2%。

(三)聚力搭建育人新平台,推动实践育人显成效

学校坚持实施“五实”工程培养“五优”人才,把“重实践”放在人才培养工作的突出位置,搭建了一二三课堂联动、层次分明、相互衔接的实践育人平台。一是以高质量党建引领高品质实践育人工作,深入开展“一院一镇街”校地合作。学校结合新财经学科专业优势,精准对接相关镇街需求,组织9个二级学院党组织分别与鱼洞街道、圣灯山镇等9个镇街“一对一”结对,形成“一院一镇街”的合作模式,实施项目制、清单化分层分类合作。通过“一二三课堂”联动,学校带领师生全面走进社区、走进乡村、走进基层,参与社区志愿服务达2.1万人次,累计服务时长达50000余小时。师生充分发挥专业特长、体现了专业特色,又快速提升学生运用专业知识和技巧解决实际问题的能力。二是创新创业实践育人路径不断拓展。创新创业教育课程不断完善,实现了专业教育与创新创业教育的有机融合。开设大一《大学生创业基础》全覆盖必修课1门、大二专创融合教育选修课程2门,大三、大四模块化、项目化、参与式实操演练的创业精英培养课程1门。同时搭建了专创融合实践平台、综合创业孵化平台、研创融合实践平台、劳创融合实践平台4大平台,实现创新创业实践活动与专业实践教学的有效衔接。2023-2024学年,6000余名学生参与“互联网+”大赛、双创训练项目等竞赛和双创活动,培育校级、市级、国家级创新创业训练计划项目23项,首次有国创项目入围教育部全国大学生创新年会;在第九届“互联网+”大赛中获得市级金奖2项、银奖6项、铜奖5项,实现产业赛道市级银奖“零”的突破,其他双创竞赛获市级二等奖5项,三等奖6项;以引进真实实战项目为导向,开展跨境电商创业实战孵化训练营,形成上下游创业项目孵化生态,学年度新增20个孵化项目入驻大学生创新创业基地,成立实体公司7家,带动就业10余人。

八、需要解决的问题及措施

(一)存在问题

近年来,学校全面推进“四新”建设,根据重庆市重大战略需求,聚焦33618产业发展需求,确定了通过交叉融合、数智赋能等举措推进专业优化升级,助力学校本科教育高质量发展。但仍存在以下问题:

1.学科交叉融合需进一步深入。传统专业在转型过程中,在打破学科专业壁垒、深化学科交叉融合方面动力稍显不足。

2.师资队伍建设需进一步提质。目前学校加大了人才引进力度,但新兴交叉学科专业发展所需的师资保障相对缺乏。

3.数字化转型需进一步加强。在课程体系优化调整过程中,受原有结构影响突破较难,课程教学的数字化转型进展较为缓慢,成效尚不明显。

(二)改进措施

针对以上问题,学校将专业结构调整为着力点,积极探讨优化专业结构的举措,加大对数字化转型的支持,努力提升人才自主培养质量。

1.坚持高质量发展,加快推进专业转型发展

聚焦全面创建中国一流新型财经大学目标,结合国家战略和区域产业发展需求,立足“财经特色+产业服务”双专业集群建设,构建数字金融、供应链、数智财会、智慧康养、新媒体创意、人工智能运用、软件服务等七大产教融合型专业群,全面深化学科融合发展。一是以产业需求为导向,加快推进专业特色转型提升,促进教育链、人才链、创新链与产业链有效对接,形成校内培养与校外支撑相结合的一贯式育人模式。二是借鉴国内外财经名校在人才培养模式、课程设置、实践教学等方面的成功经验,明确各专业的定位、特点和优势,推动学科、专业、课程、师资等领域深度交叉融合。

2.坚持引培并举,为高质量发展提供人才保障

学校不断深化人才发展体制机制改革,进一步完善薪酬制度,加速补足人才短板。一是从行业引进产业师资,加强产学研全链条师资队伍建设。二是加快完善培养及激励机制,激发教师的创新活力。以数字化转型为契机,通过数字化技术培训提升教师数字化教学能力,通过政策支持教师数智化课程的改革,多举措切实提升教师深度交叉融合发展的能力。

3.坚持需求导向,推动教育数字化转型发展

一是以行业需求为抓手,持续践行OBE理念,不断更新优化专业课程内容,突破原有的知识框架,将跨学科知识内容融入已有的课程体系中,强化课程内容与产业需求的深度融合。以数智财会系列课程改革为示范引领加快推进专业、课程建设的数智化转型升级,强化培养知识思维能力、计算思维能力及创新思维能力。二是学校要统筹推进数字校园建设和数字化转型,加快教室网络改造、智慧教学平台搭建,促进大数据、人工智能技术与个性化教育的深度融合,满足师生开展数字化教学应用的新需求。