调研线路覆盖冀南银行总行旧址、八路军总部王家峪与砖壁旧址、八路军太行纪念馆与太行山板山等重要红色遗址,聚焦冀南银行在敌后根据地的组织方式、运作机制与民众参与情况,探寻金融如何成为抗战时期的一条重要“战线”。

走进冀南银行旧址,陈列的实物与档案给调研组留下深刻印象:泛黄的账本、布包中残存的褪色钞票、印版边缘残留的墨痕。讲解员介绍了总行代号“伦敦”、分散印钞点与“挎包银行”“马背上的银行”的机动策略,强调在敌后条件下金融与后勤保障的高度关联。调研组用镜头记录了账页笔迹与印版纹理,并指出:在战时语境中,金融不再是抽象概念,而是直达前线、保障民生与支撑抗争的具体生命线。

调研组随后转赴王家峪与砖壁旧址,现场感受历史决策的痕迹。站在曾为总部的旧屋前,泛黄地图、老照片与会议桌上的刻痕构成了研究与叙述的现场证据。讲解员向调研组分享了军民合作,在夜色中转移印版、用布匹与暗号掩护账本的细节;他们的叙述里有光也有潮湿,那是人民在绝境中给出的最坚实回应。调研组将口述原音尽量保留,因为这些声音对还原当年群众参与和保卫金融体系的作用至关重要。

继续深入山谷,调研组抵达太行山板山。站在高处俯瞰,展现的是八百里太行的核心地带:密林深谷与峭壁沟壑交织,正是游击金融依靠的地形。调研组在现场记录到:这里的每一方战壕,每一处岩隙,都曾被战士与群众熟练利用,来去无踪、声东击西。在此地,军事机动与金融运作交织,形成一张紧密的生存网络。

在旧址、展陈与山野之间穿梭,调研组试图回答一个核心问题:金融如何成为抗战时期的战略一环?通过调研档案复核与实地口述的比对,他们认为,冀南银行采取的分散印钞、隐蔽代号与随军转移策略,不是单纯的规避,而是一种在敌后环境中保存组织力与物资流通的系统性智慧。钞票不仅资助前线的粮草与军饷,更通过小额贷款、对工矿和纺织的扶持,促进根据地的生产恢复,从而反向增强根据地的抵抗持久力;而这些运转的前提,是群众的主动参与与信任掩护。

影像与叙事安排上,曹阳介绍了团队的拍摄思路:采用“账本—人—山”的叙事线索,借助蒙太奇手法将物件特写、口述记录与山川长镜头有机衔接。包括以账本特写建立认知基础、以八路军总部王家峪与砖壁旧址呈现战争的决策与组织、以板山及乡村生活将历史拉回到日常情感层面;声音设计则把翻书声、风声、马蹄声与口述低语混合,营造“回响”效果,以期让观众在听觉与视觉上同时感受历史的在场感。

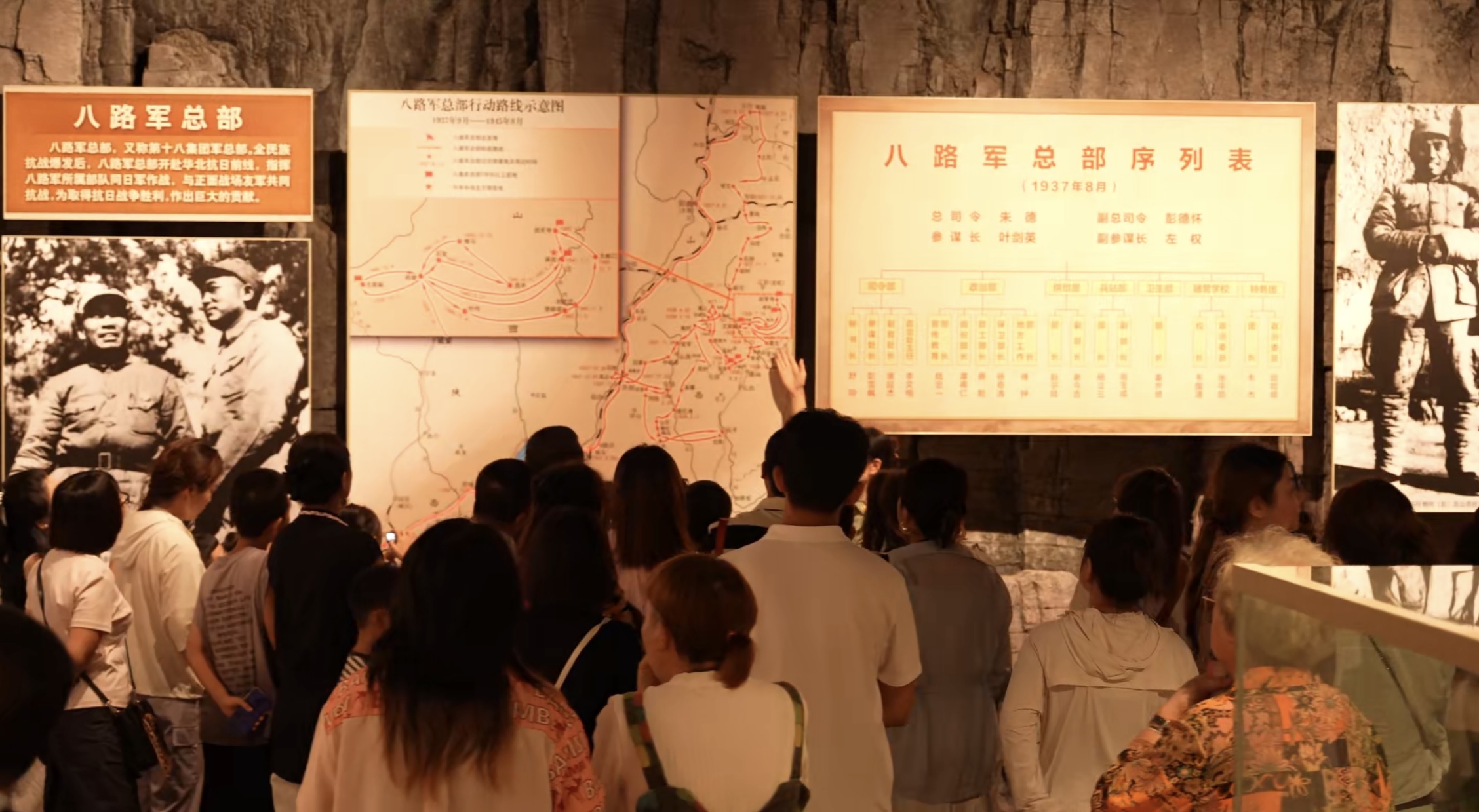

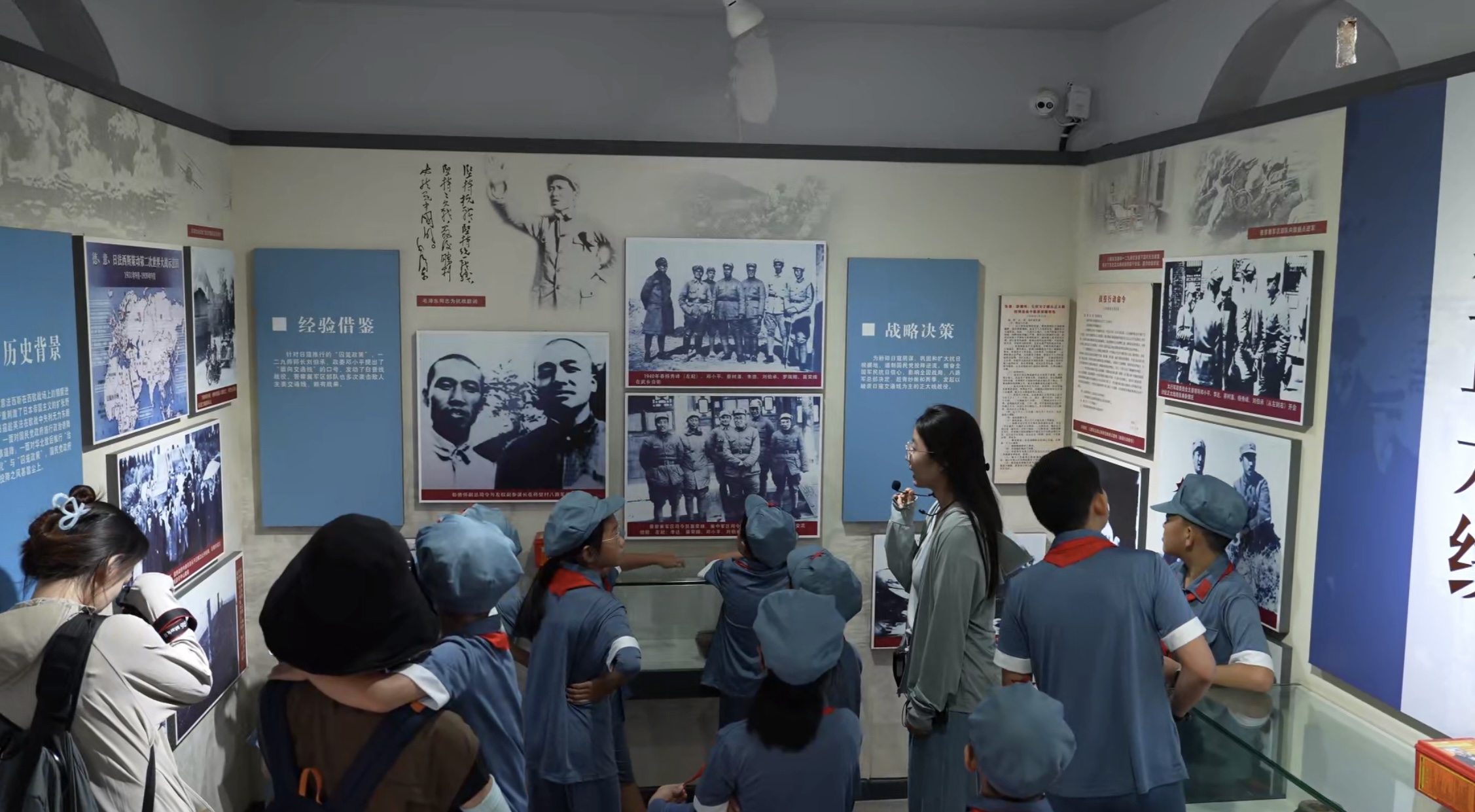

调研期间亦有多处动人瞬间成为素材亮点:在八路军太行纪念馆的一次研学活动中,团队拍摄到一群学生在展厅前认真聆听、重走先辈们的太行英雄路的画面。这样的画面既展示了历史的延续性,也为影像提供了情感进入的通道,能够把“纪念”与“传承”以更直观的方式呈现给年轻观众。

曹阳表示,调研和拍摄的初步素材正在整理中,团队计划将这些材料剪辑成短片,作为参赛视频提交至“全国大学生红色旅游创意策划大赛”决赛。本次调研既旨在呈现冀南银行等红色金融实践的史实价值,也希望通过影像传播把那段在暗处以制度与信任守护生活的历史,呈现给当代青年,激发对红色传统的理解与赓续。